ファンケルが実現した「真のDX」の強さに迫る~企業を芯から元気にする「リヴァンプ」と共に~

無添加化粧品、サプリメント、健康食品などを展開するファンケルの業績が堅調だ。2022年1月に発表した第3四半期(2021年4〜12月期)の連結決算で、売上高は前年同四半期比で若干の減収となったが、純利益は5.4%増となった。通期では増収増益を見込む。長引くコロナ禍にもかかわらず、インバウンドを除く国内売り上げは新型コロナ感染拡大前の2019年実績を上回った。背景にはITシステムの大幅な刷新を中心とした「FITプロジェクト」があったという。同社ならではの「真のDX」の取り組みを取材した。

ファンケル

代表取締役 社長執行役員 CEO

島田 和幸氏

外部依存から内製化へ大きくシフト

「あの時、改革を進めていなかったら、このコロナ禍でどうなっていたかと思うと、ぞっとします」と、ファンケル 代表取締役 社長執行役員 CEOの島田和幸氏は語る。「あの時」とは、ファンケルが2014年から取り組んだ、IT基盤再構築プロジェクト「FIT(ファンケル・インフォメーション・テクノロジー)」である。

ファンケルは創業当初から通信販売、直営店舗チャネルを支える情報システムの開発・運用に力を入れてきた。

「投資も積極的に行ってきました。しかし、いわゆるレガシーなシステムが肥大化し、蓄積されたデータは分断していて、迅速に経営判断に生かせるような状態になっていませんでした。そもそも、社内で今どんなシステムが動いているかすら正確に把握できていませんでした」(島田氏)

「FITプロジェクト」の支援を行った、リヴァンプ代表取締役 社長執行役員CEOの湯浅智之氏は次のように加える。

リヴァンプ

代表取締役 社長執行役員CEO

湯浅 智之氏

「ファンケルのシステムは、よく言えばアウトソーシングが進み、悪く言えば外部のベンダーに丸投げでした。ブラックボックスになっていて、誰もわからない。さらにその箱を誰も開けようとしない。まさに『パンドラの箱』になっていたのです」

その箱を開けるきっかけは、創業者の池森賢二氏(現・名誉相談役 ファウンダー)が発した一言にあった。池森氏は03年に代表を退いたが、その後同社の業績の悪化を見兼ねて、13年に復帰していた。島田氏は当時、取締役兼専務執行役員グループサポートセンター長を務めていた。「池森が戻ってきた頃は、まさにアウトソーシング化が流行りになっていた時でした。外部依存が進んだ結果、私たちは自分たちで考えようとせず、『案を持ってきてください』とやっていたのです。池森はそれを見て、『外部依存などやめてしまえ』と怒りました」と島田氏は語る。「お客様の不安・不便・不満などの『不』を解消する」というファンケルの経営理念に立ち戻り、自分たちで何をすべきかを考えよ、という池森氏の強いメッセージだった。

「FIT1」〜「FIT3」のフェーズで推進

「ベンダーに丸投げしていたITを自らの手で組み立て直すために、新たなパートナーとして選んだのが、リヴァンプでした」と島田氏。

リヴァンプは、企業の経営支援やDX支援などを手がけるが、ベンダー系列のない独立系であることに加え、”企業を芯から元気にする”という企業理念の下、クライアント企業と同じ船に乗り、同じ汗をかき、プロセス(業務)を磨くことを最重要視している点に大きな特色がある。

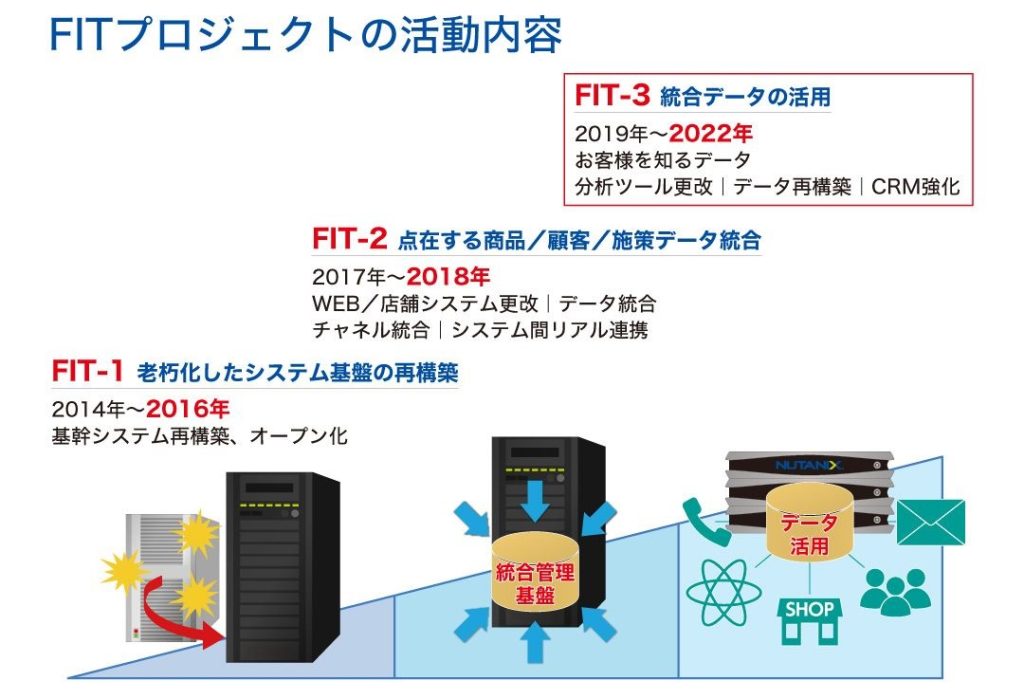

「FITプロジェクト」は、「FIT1」から「FIT3」までの3つのフェーズで進められることになった。「FIT1」では老朽化したレガシーシステムを再構築し、オープン化することを目指した。

「既存のベンダーとの関係性を再定義するとともに、自社でリスクを取って実行していく体質への変化を支援しました」と湯浅氏は話す。多くの企業はこの部分でメスが入り切れておらず、結果的に中途半端な改革でとどまるケースが多いという。

とはいうものの、「最初は、社内でのリヴァンプの評判はあまりよくなかったのです」と島田氏は打ち明ける。「リヴァンプの社員は皆若くて、私たちの業界のこともあまり知らない。なのに、ずけずけと『こんなプログラム要らないですよね』などと、平気で言うのです。さらに、あれをやってくれ、これをやってくれと注文も多くて。現場では『ひどいのが来た、もうリヴァンプとはやりたくない』と何度も言われました。ところが、『FIT2』『FIT3』のフェーズになると、『またリヴァンプとやりたい』と言う社員が増えてきたのです」。

17年には島田氏が代表取締役 社長執行役員CEOに就任した。ちょうど「FIT2」が佳境にさしかかる頃だ。「FIT2」では、点在する商品・顧客・施策データを統合することで、シームレスなオムニチャネル基盤を構築した。「社員のリヴァンプに対する印象が変わってきたのは、彼らが言うことは『本質』であって、ぶれがないからです。本当に業務を変えなければならないという意識が、プロジェクトのメンバーにも、現場にも浸透していきました」と島田氏は振り返る。

経営者がコミットメントし課題解決に取り組む

実際にシステムの「内製化」にどのように取り組んでいったのか。プロジェクトのリーダーを務めた上席執行役員 グループIT本部長の植松宣行氏に聞いた。植松氏は新卒でファンケルに入社、プログラマーとしてIT部門に配属された。以降、営業現場の経験もあるものの、主としてIT畑を歩んできた。

ファンケル

上席執行役員 グループIT本部長

植松 宣行氏

「システムが肥大化し、老朽化していることはわかっていました。実はこれまでも何度か再構築プロジェクトを立ち上げたことがあるのです。しかし、いずれも頓挫していました」。大きな要因はコストだったという。既存のシステムをリプレースするだけでまた数十億円のコストがかかるからだ。

「池森の発言をきっかけに、『本気でシステムを作り直そう』と決意しました」(植松氏)

湯浅氏は「そこで、島田さんが『責任は自分が取る』と覚悟を決め、『DXのケイパビリティー(遂行能力)を内製化する』と旗を揚げられたことが大きい」と語る。掛け声だけでなく、島田氏が毎日の報告会に参加して状況を把握し、自分たちでできることを考えて実行するように指示を出したという。

植松氏は、「ただし、実際の作業は地道で大変でした。当時の基幹システムは5000本のプログラムが走っており、それぞれがベンダーの仕様で組まれていました。それをすべて解析し、不要なプログラムを圧縮していきました」と話す。併せて、データベースのデータの移行も同時に実行し、16年までのおよそ3年間で、基幹部分の構築を終えたという。

「『FIT1』では、本番稼働から2カ月で1300件以上の障害が発生しました。以前であれば、情報システム部門が関係部署に説明に回るところですが、本プロジェクトでは、障害対策本部をプロジェクトルームに設置し、問題を一元管理しました。そこで、前述したように島田が責任者となり、対策を取りました」(植松氏)。その取り組みが、システム部門だけでなく、ユーザー部門まで巻き込んだ「内製化」につながっていった。

ファンケルならではの「真のDX」を実現

「FIT2」(17年〜18年)では、ECと店舗システムを同時に刷新するとともに、データの統合も行った。

島田氏は「当社では『ワン・ファンケル』と呼んでいますが、『FIT2』によって、チャネルが異なってもお客様情報が一致するようになりました。それにより、その直後のコロナ禍においても、普段店舗で購入されているお客様を円滑にECに誘導できるようになり、売り上げの落ち込みを最小限に抑えることができました」と語る。

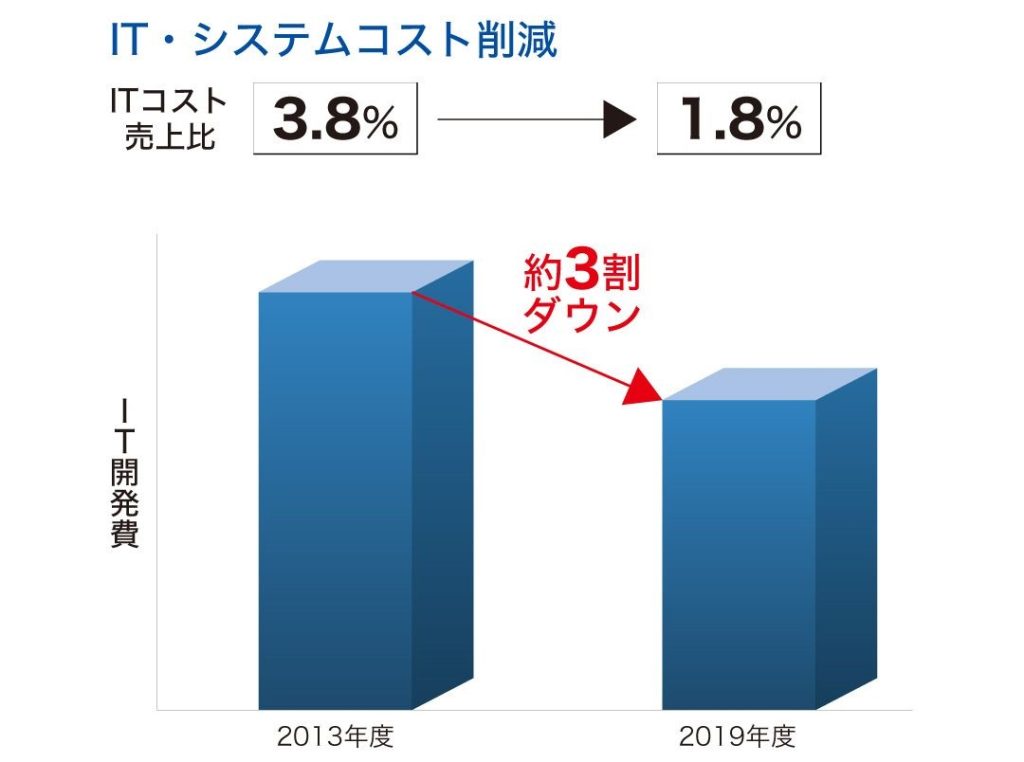

さらに、植松氏は「年間のITコストは『FIT2』のフェーズで25%削減することができました。また、システム開発の期間は3分の1以下になりました」と話す。

特筆すべきはIT部門の人材の成長だ。「これまではユーザー部門から依頼があっても『できない理由』ばかり考えていましたが、『FITプロジェクト』以降は、IT部門のスタッフ一人ひとりが『どうやれば変われるか』をユーザー部門と一緒になって考え、行動するようになりました。簡単なプログラムであれば、その場で直してしまうスタッフもいます」(植松氏)。

現在、19年〜22年の期間で取り組んでいるのが「FIT3」だ。同フェーズでは、お客様の購買行動情報など、「お客様を理解するためのデータ」の分析ツールやデータを再構築し、CRM(顧客情報管理)をさらに強化する。植松氏は、「私が本当にやりたかったのは、このフェーズです。当社とお客様との接点をより太くし、お客様に喜んでいただける新しい挑戦を続けていきたいと考えています」と力を込める。

湯浅氏は「ファンケルの事例は、当社がこの10年取り組んだDX事例の中で、最も大きな成果を生んだ事例の1つです。大きな特徴は、DXの本質である変革を伴う永続的な変化に向けた活動が実践されていることです」と話す。企業価値を上げていく工程で、ITが主役を演じているという点でも、DXに成功した見本となるような事例といえるだろう。現在進行中の「FIT3」の成果も期待できそうだ。

島田氏が「当社では『FITプロジェクト』を安易にDXとは呼んでいません。むしろ、今どきの見せかけの中途半端なDXとは一線を画した『変革する力』を身に付けたと自負しています」と語っているのは注目すべきだろう。

湯浅氏は、「当社も、ITのシステムを作るだけではなく、さまざまなビジネスに対応できる『マルチビジネスモデル』を生み出すお手伝いをしたいと願っています。広告やマーケティングの世界では『打ち手ニュートラル』という言葉もありますが、当社も、答えありきの提案ではなく、クライアント企業の業態やフェーズによって柔軟に取るべき戦略を選択できる立ち位置で、クライアント企業に伴走します」と結んだ。その言葉どおり、「企業を芯から元気にする」リヴァンプの存在意義もさらに高まりそうだ。

制作:東洋経済ブランドスタジオ

「東洋経済オンライン」2022.3.23 に掲載した記事広告より転載